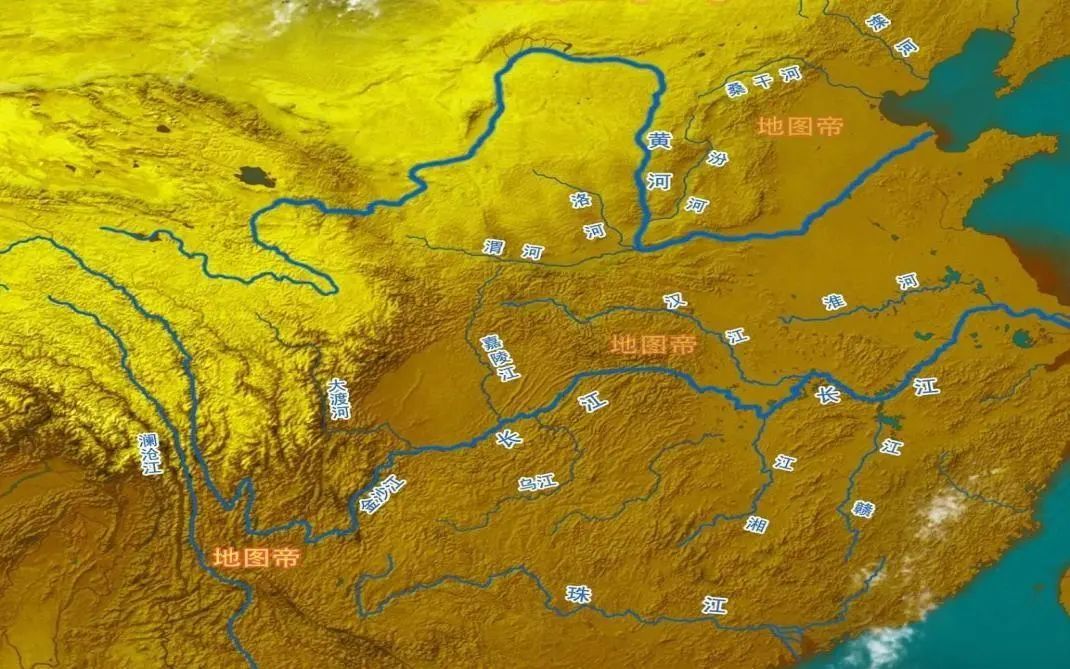

黄河发源于青藏高原,

自西向东贯穿我国三级阶梯,

穿越9个省区。

这其中既有高山巨谷、悬崖峭壁,

也有平缓的河套平原、华北平原。

在古代,

黄河水患一直是历朝历代统治者重视的问题。

由于黄河上游流经黄土高原,

在流水的冲击和裹挟之下,

黄河携带着大量的泥沙从高原奔流而下,

在下游平坦的地形之上,

黄河的流速大大降低。

泥沙也在慢慢沉积在河道之上,

使河床升高。

在没有堤坝的情况下,

如果河道与周边平地高差较低,

泥沙的淤积会直接让河水溢出原来的河道,

河水漫溢在平原之上,

淹没大量农田、房屋。

随着溢出的河水越来越多,

最终会形成新的河道,注入海洋,

这也就是我们说的“黄河改道”。

据统计,

在有历史记录以来,

黄河已经发生了上千次决口,

和26次较大规模改道。

黄河上游最后一次大的改道,

大约是在清朝道光三十年(1850 年)前后。

黄河改道之前,

流经河套平原之时,

分为南河和北河,

由于河套平原地形地貌特点为

西高东低、南高北低,

所以流经北端的北河

为黄河的主干流,水量也大,

流经平原南端的南河则为一条支流,

水量较少。

北河绕着河套平原的西端、

北端、东端流淌一圈后,

与流淌过河套平原南端的南河支流

又汇合在一起,

继续向东流去。

后来由于乌兰布和沙漠不断东侵扩张,

流淌了几千年的黄河北河,

竟然生生地被沙漠封堵截断了。

滚滚黄河水顺势侵入南河,

使得南河支流成了日后的黄河主流,

北河成了一条首尾都被截断的内流河。

黄河改道南移,让乌拉山西部的南北河道废弃。清末民初,河套地区先后开挖了八大干渠、十大干渠,所有干渠直接由黄河开口引水,灌溉田地。为使各渠道流水更加通畅不淤积,所有干渠末端都接通到地势较低的黄河故道乌加河之中,以此起到“上引下拉”的作用。

因过去各渠道缺乏控制水量的闸口设施,每年开春各渠道开口引入黄河水后,一年都处于长流水状态,其多余水量全部退入到乌加河中,乌加河水又全部流积到河套平原东北端的最低洼地区,进而形成了日后的乌梁素海。之后乌梁素海水域也得到了很快的扩展。1949年,水域南北长达60公里、东西宽达25公里,水位达到了1020米,水面扩大到近800平方公里。这也是乌梁

素海历史上的最大面积。

对于河套水利来说,黄河的这次改道具有十分重要的意义。一方面,黄河干流占据了河套平原南方高地,为河北岸的荒原提供了得天独厚的自流引水灌溉条件;另一方面,因河水断流而遗留下来的北河故道,则成为河套灌区各引黄渠道天然的退水排水沟道。这也为日后河套灌区灌排配套工程体系的修建奠定了雄厚的自然地理基础。

如今的母亲河,

滋养着河套灌区1100多万亩耕地。

河套灌区,

也入选了世界灌溉工程遗产名录。